Cuerpo e Identidad: Frida Kahlo y su influencia en los artistas contemporáneos.

Por: Marian Villafañe

La obra de Frida Kahlo no solo ocupa un sitio central en el arte mexicano y latinoamericano, sino un lugar único en la historia del arte moderno. Su capacidad para unir lo personal con lo colectivo, y lo tradicional con lo moderno, sigue siendo una herramienta poderosa, un legado excepcional, en el arte contemporáneo, donde lo íntimo, lo político y lo cultural continúan entrelazándose como estrategias de resistencia, memoria y expresión.

En el ámbito autobiográfico, expresado a través de los símbolos, el dolor, la cultura popular, la ruptura del género y la sexualidad, la relación de la obra de Frida Kahlo con los artistas Marina Abramović, Treasey Emin, Julio Galán, Félix González-Torres y Cindy Sherman, nos recuerda que el arte puede ser no solo representación, sino existencia vivida.

Frida Kahlo y su resonancia en el arte contemporáneo.

Frida Kahlo (1907–1954), mujer mestiza, comunista y feminista, “pintora de sí misma”, como ella se autodefinía, hizo de su cuerpo, su sufrimiento y su identidad —física, política, sexual y cultural— un vehículo estético radicalmente íntimo. De hecho, la obra de la artista ha sido acogida como un ejemplo de reivindicación femenina, pues forjó la imagen de una mujer mexicana rebelde, desafiando los cánones de belleza, “masculinizando su aspecto y olvidándose de los estereotipos de género”. Dicho de otro modo, en un universo artístico dominado por hombres, Kahlo “destacó y abrió un camino” para otras mujeres en el mundo de la creación. En sus pinturas, Frida abordó abiertamente temas de autonomía corporal: habló de sexualidad, aborto, lactancia y maternidad en un momento en que esas realidades eran un tabú. Por medio de su propia vida —militante, comunista, bisexual, rebelde— se erigió, sin duda y de manera definitiva, en un ícono que “dio voz a las mujeres reprimidas y enjauladas”.

La constante representación de sí misma no fue narcisismo, sino una estrategia existencial y poética; no se trataba simplemente de representar su rostro, sino de desnudarse simbólicamente, de convertir el lienzo en espejo y en herida. En este gesto, profundamente honesto y desgarrador, Kahlo prefiguró muchas de las exploraciones del “yo” que hoy caracterizan, directa o indirectamente, a múltiples artistas de las últimas décadas. Disciplinas como el performance, la instalación, la fotografía y la pintura, han hecho del ser propio —con sus fracturas, duelos, deseos y contradicciones— el centro de su práctica. Es así como Marina Abramović, Tracey Emin, Julio Galán, Félix González-Torres y Cindy Sherman, cada uno desde lenguajes y estrategias distintas, dialogan con esta herencia, haciendo evidente su exploración del “yo” como núcleo creativo y desde diversos ángulos. Hablamos, pues, de un arte autobiográfico que no es simplemente autorreferencial, sino un campo de reflexión crítica sobre el cuerpo, el género, la enfermedad, la muerte y la memoria. Consecuentemente, en un mundo cada vez más mediatizado y fragmentado, no hay duda de que estas obras nos invitan a mirar hacia adentro, pero también a entender cómo lo íntimo puede ser profundamente colectivo.

Marina Abramović: el cuerpo como campo de experiencia

La obra de Marina Abramović, nacida el año de 1946 en la antigua Yugoslavia, representa una figura primordial del arte de performance, puesto que redefine significativamente los límites del arte y el cuerpo. Mientras que Kahlo representaba el dolor físico y emocional desde el lenguaje pictórico, Abramovic lo encarna. No obstante, ambas articulan la biografía no desde la narración lineal, sino desde la experiencia corporal extrema.

Además del dolor corporal, provocado por su poliomielitis de la infancia y su grave accidente a los 18 años, Frida Kahlo plasmó la angustia emocional provocada por la turbulenta relación con su esposo, Diego Rivera, y sus abortos espontáneos, los cuales aparecen en sus obras icónicas; por ejemplo, en” La columna rota” (1944). Abramović, por su parte, creció en una familia marcada por la disciplina militar y más tarde exploró los límites del cuerpo a través de performances extremas. Una muestra de ello es “Rhythm 0” (1974), la cual representó el dolor ofreciéndose al público como un ente pasivo acompañada por 72 objetos (entre ellos una rosa, un cuchillo y una pistola cargada). Esta obra llevó al límite la exposición del cuerpo femenino en el espacio público y la misma artista expresó que sintió que su cuerpo “no tenía fronteras, límites; el dolor no me importaba”. Relató que la autobiografía se vive al experimentar “libertad absoluta”. Ese fue el momento, nos dice, en que supo que había hallado su medio. Al tiempo que Kahlo inmortalizó su sufrimiento con óleos y pigmentos, Abramović lo hace con su propio cuerpo viviente. Ambos enfoques, aunque muy distintos en forma, comparten una mirada femenina y autoconsciente. En este sentido, Kahlo y Abramović han abierto nuevos caminos en el arte contemporáneo, reivindicando el cuerpo femenino como protagonista y explorando–a través de su propia experiencia– las fronteras del dolor y la identidad.

Marina Abramović Institute

Kahlo como Abramović usan el cuerpo femenino para desafiar el silencio: Kahlo pintándolo, Abramović viviendo sobre él la resistencia y el empoderamiento

Tracey Emin: La confesión como lenguaje visual

Tracey Emin (1963), es una artista británica y una figura clave del movimiento Young British Artists. Esta creadora lleva la dimensión autobiográfica a un plano crudo, directo y casi impúdico. Su obra se compone de textos bordados, instalaciones, dibujos, vídeos y objetos cargados de memoria afectiva. Ella misma define su creación así: “Everything I do is a self-portrait”

Frida Kahlo y Tracey Emin comparten una profunda dimensión autobiográfica en su arte, usando sus vivencias personales como materia central. Kahlo representa su dolor físico y emocional a través de autorretratos simbólicos, mostrando su cuerpo herido como reflejo de accidentes, enfermedades y abortos. Su obra “El hospital Henry Ford” (1932) es ejemplo claro de esta narrativa corporal.

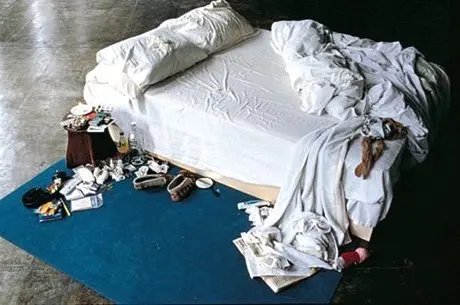

Emin, por su parte, trabaja desde lo confesional y lo objetual. En lugar de representar directamente su cuerpo, expone traumas psicológicos y sexuales —como violaciones, abortos y depresión— a través de instalaciones y textos íntimos, como en “My Bed” (1998), donde expone su cama sin arreglar, rodeada de objetos que hablan de un episodio de depresión: colillas, botellas, ropa interior sucia. Esta pieza, aunque formalmente distante, convierte lo privado en una clara expresión pública.

Igualmente, ambas artistas abordan también temas de identidad y género: Kahlo incorpora símbolos indígenas y feministas en su imagen, desafiando normas estéticas y sexuales; de manera paralela, Emin denuncia los tabúes sobre la sexualidad femenina contemporánea con un lenguaje crudo y directo. En conclusión, conjuntamente, ambas reivindican el cuerpo femenino como espacio de resistencia y verdad personal.

La artista británica comparte con Kahlo una pulsión confesional que transforma el trauma en forma

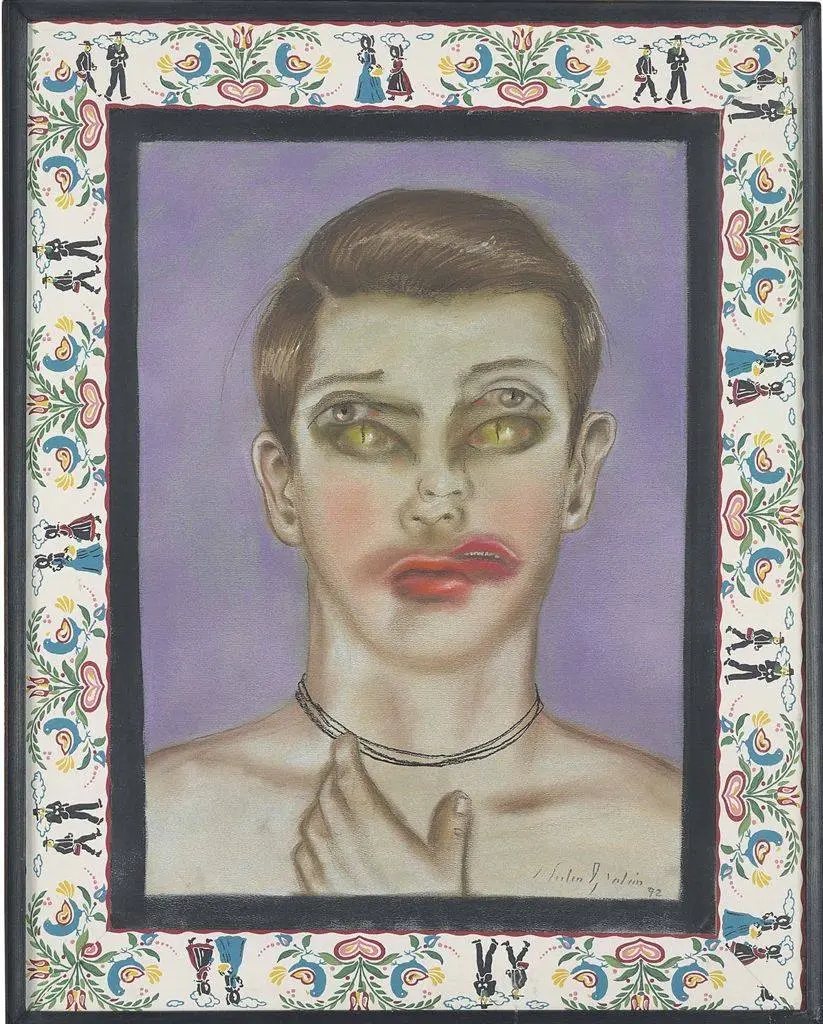

Julio Galán: Las identidades subversivas

Julio Galán (1954-2006), fue uno de los artistas más representativos del neoexpresionismo mexicano de los años 80 y 90. Se caracterizaba por ser excéntrico, disfrazarse y travestirse, construyendo una iconografía híbrida que mezcla el catolicismo, el arte pop, el kitsch y la cultura queer.

Frida Kahlo y Julio Galán dialogan entre sí en cuanto a su visión del cuerpo, la identidad y la ruptura con los roles tradicionales de género. Desde diferentes contextos y estilos, utilizaron el arte para romper silencios y desafiar convenciones de sexualidad. Así mismo, cuestionaron el patriarcado y exploraron la identidad, acompañada por el dolor, de una forma disruptiva. Es decir, proponían una visión más compleja, libre y emocionalmente honesta del ser. Tenemos de este modo el feminismo de Frida, que se enfrentó a la opresión de género y encontró eco en la disidencia sexual, y emocional, de Galán, quien desafió el machismo, la homofobia y la censura cultural desde su pintura.

En ambos trabajos de los artistas, la iconografía tradicionalista, los animales, las flores, las lágrimas y los órganos abiertos, y predominantes, se entrelazan en un conjunto visual que no solo habla del individuo, sino de su lugar en el mundo. De esta manera, en “Autorretrato con cabello cortado” (1940), Kahlo desafía al ideal femenino tradicional y a su relación con Rivera. Adicionalmente, adopta una apariencia masculina, no únicamente como símbolo de independencia, sino también como afirmación de su identidad no conforme con el rol de mujer sumisa o decorativa. El texto en la pintura dice: “Mira que si te quise, fue por el pelo, ahora que estás pelona, ya no te quiero”, aludiendo a la pérdida del deseo basado en lo femenino. Sin duda, esta obra es un acto de rebelión simbólica contra los estereotipos de género, pues Frida se pinta con un traje de hombre, con cabello corto y sosteniendo las tijeras con las que se ha despojado de su melena, tradicionalmente asociada a la feminidad.

En conversación genuina, aunque posiblemente contrapuesta, está la obra “Ojos de gato” (1992), en la que Julio Galán se representa así mismo feminizado y enmarcado en flores, junto con pequeñas mujeres de vestido. El artista se presenta como en un espejo, con un gesto de clara erotización y representando, en ficción, el movimiento de unos ojos y una boca que, parece, se posaran sobre el rostro original.

Se trata de un cuestionamiento directo a la heteronormatividad, al machismo y a la represión sexual. Galán desafía abiertamente los códigos de género al presentarse en espacios intermedios o híbridos, fusionando lo masculino, lo femenino y lo instintivo como una forma de identidad fluida y auténtica, en confrontación con la moral patriarcal: el deseo, la sensualidad y la libertad del gato, frente al absurdo mundo grisáceo. La pintura de Galán, puede observarse, sirve también como una protesta contra la represión y la culpa de todo aquello que contradecía la expectativa conservadora de los roles del “hombre” y la “mujer”. No obstante, además de la crítica social, cabe también la interpretación de exponer a un ser delicado y oprimido, con la tristeza y la fragilidad adivinada en su mirada y en su cuerpo, que se supone desnudo y angelical.

En fin, ambas obras convergen en hacer del cuerpo y su presencia un territorio de disidencia, más o menos agresiva, que se levanta contra los papeles impuestos, contra el castigo de ocultar la sensibilidad, la sexualidad o el dolor mismo. Las dos pugnan por visibilizar la expresión individual a pesar de la norma impuesta, la libertad del ser.

Los retratos de ambos artistas son en sí mismos una poderosa protesta frente a la inflexibilidad de un esquema opresor contra la mujer y las minorías sexual.

Cindy Sherman: La máscara como el verdadero “yo”

Cindy Sherman (1954), reconocida artista estadounidense, es considerada una figura clave del postmodernismo en el arte contemporáneo y una influencia extraordinaria en la fotografía y el feminismo en el arte. Utilizando la fotografía para explorar y deconstruir los roles de género y las representaciones femeninas en la cultura popular, Sherman actúa como modelo, fotógrafa, maquilladora, vestuarista y directora en sus obras, cuestionando la autobiografía al asumir múltiples identidades ficticias en sus fotografías.

Ahora bien, aunque aparentemente se aleja del impulso confesional de Kahlo, Cindy Sherman comparte con ella la interrogación sobre el “yo”: mientras Kahlo se pinta a sí misma para entender su dolor, Sherman se descompone en máscaras, evidenciando que la identidad también puede ser un performance, un disfraz. Entre ambas, se traza un mapa de la identidad como experiencia, como performance y como relato.

Ambas artistas coinciden en que la identidad no es una esencia fija, sino una construcción compleja influenciada por factores culturales, sociales y personales. Mientras Kahlo la representa desde una perspectiva de resistencia cultural y personal, Sherman la aborda desde una crítica a las representaciones mediáticas y sociales.

Dicho esto, puede notarse que la obra “Las dos Fridas” (1939) de Frida Kahlo, refleja la complejidad de la identidad de la artista, marcada por su dolor físico y emocional, y su relación con Rivera. La pintura, igualmente, representa la dualidad de las raíces familiares de Frida, la mexicana y la europea, pero también es una expresión de protesta frente a la imposición de patrones culturales y sociales de su época. Es decir, en su obra, Kahlo reivindica la libertad de asumir su ser, su cuerpo, con la identidad que mejor le parezca, fruto de su complejidad. En paralelo, en la fotografía “Untitled Film Still #21” (1978) de Cindy Sherman, ella misma se remite a los diversos estereotipos de la mujer en la cultura popular, donde la ausencia de contexto específico permite múltiples interpretaciones, resaltando la idea de que la identidad es una construcción social y cultural, muchas veces estigmatizante hacia las mujeres; en este sentido, Sherman engloba una crítica a la identidad femenina, construida superficialmente a partir de los estereotipos masculinos. Encontramos de esta forma la confirmación de los puentes que unen a ambas creadoras.

Ambas obras invitan al espectador a cuestionar las construcciones de la identidad y a reconocer la multiplicidad y la fluidez del ser.

Félix González-Torres: Poética de la ausencia

Félix González-Torres, nacido en 1957 y fallecido en 1996, fue un influyente artista conceptual cubano-estadounidense. A diferencia de los artistas anteriormente mencionados, sus autorretratos conceptuales (de una subjetividad profundamente íntima), casi fantasmales, no exhiben el cuerpo, sino su ausencia, la cual se transforma en una huella emocional: no gritan el dolor, lo susurran.

Si bien Frida Kahlo pintaba gráficamente sus heridas, González-Torres, con su carga poética y política, construyó a su vez un espacio para el duelo y la ternura silenciosa, donde el espectador es capaz de completar la obra. Es decir, la autobiografía en su creación no se impone, se comparte.

En la obra “Untitled” (Blood), del año de 1992, González- Torres plasmó una cortina de cuentas plásticas rojas y blancas que simbolizan glóbulos rojos y blancos, representando el deterioro progresivo del sistema inmunológico debido al VIH/SIDA. La obra invita al espectador a atravesarla, generando una experiencia íntima y reflexiva sobre la fragilidad humana y la empatía. Con este gesto, la intimidad se vuelve colectiva y la pérdida individual se convierte en memoria compartida.

Así pues, sus obras en general aluden a la ausencia, al amor perdido, al cuerpo que desaparece por la enfermedad, pero que permanece en la memoria y el deseo.

Frente a estos conceptos, “El venado herido” (1946) presenta a Kahlo con su rostro en el cuerpo de un ciervo atravesado por flechas, vagando por un bosque sombrío. La obra condensa profundamente la experiencia del sufrimiento físico y emocional, simbolizando el cuerpo como un blanco constante de daño, enfermedad y destino inexorable. El punto de encuentro de ambos seres es indiscutible, cobijado todo por la empatía hacía el dolor y su presencia constante en la existencia de los artistas.

Ambas obras visualizan el deterioro físico, en Kahlo, mediante flechas; en González-Torres, mediante el colapso inmunológico sugerido por los glóbulos simbólicos.

Si quieres conocer más sobre el mercado del arte, obtener análisis de tus artistas de interés y asesoría para la compra o venta de arte, evitando la especulación, con la seguridad de que tu inversión estará segura y crecerá, CONTÁCTANOS.

D.R.,© Marian Villafañe. Cuerpo e Identidad: Frida Kahlo y su influencia en los artistas contemporáneos.

Imagen publicada con fines meramente educativos. Frida Kahlo-Hilorama, de Luis Alberto Lira. Licencia Creative Commons Attribution